数あるブログの中から、当氣鍼医術臨床ブログをご訪問くださり、ありがとうございます。

氣鍼医術臨床講座の令和7年度第1回を開催いたしましたので、その報告をさせていただきます。

開催日:令和7年4月13日(日)

開催場所:三浦ビルセミナールーム

10:00〜16:30

※研究部は〜13:00

講師:中村泰山、葛野玄庵

当日の流れ

1:葛野代表による症例報告

2:モデル治療

3:研究部

4:普通部

1:葛野代表による症例報告

古傷が悪さをする起立性調節障害は、督脈処置が非常に有効です。

2:モデル治療

右肩の痛みに対して、子午から本治法までを行いました。

3:研究部

臨床講座の経験が4年以上の方は研究部として、場所を漢医堂に移し葛野が指導を担当いたします。

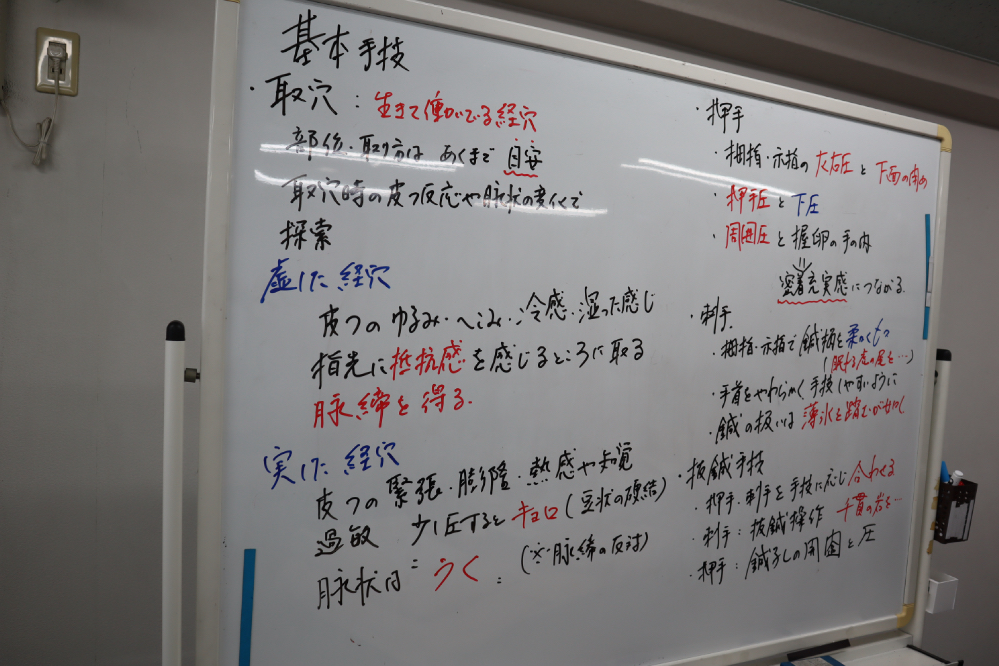

4:普通部

二年ぶりに新たな受講生をお迎えすることができました。その間に教科書も完成したので、習得していただけるペースは大幅に短縮されることでしょう。

従来は3年間だった普通部は、今年から1年となります。

1に押手、2に押手、3、4がなくて5に押手です。

経絡治療の経験のある方ばかりでしたので、脉はすぐに捉えていただけるようになりましたが、氣鍼医術の押手の重さに驚いていらっしゃいました。

離れた人の脉をみる遠隔脉診もすぐにマスターされました。

押手の訓練が、「風邪を治せる/結石を下ろせる」ようになることの始まりです。

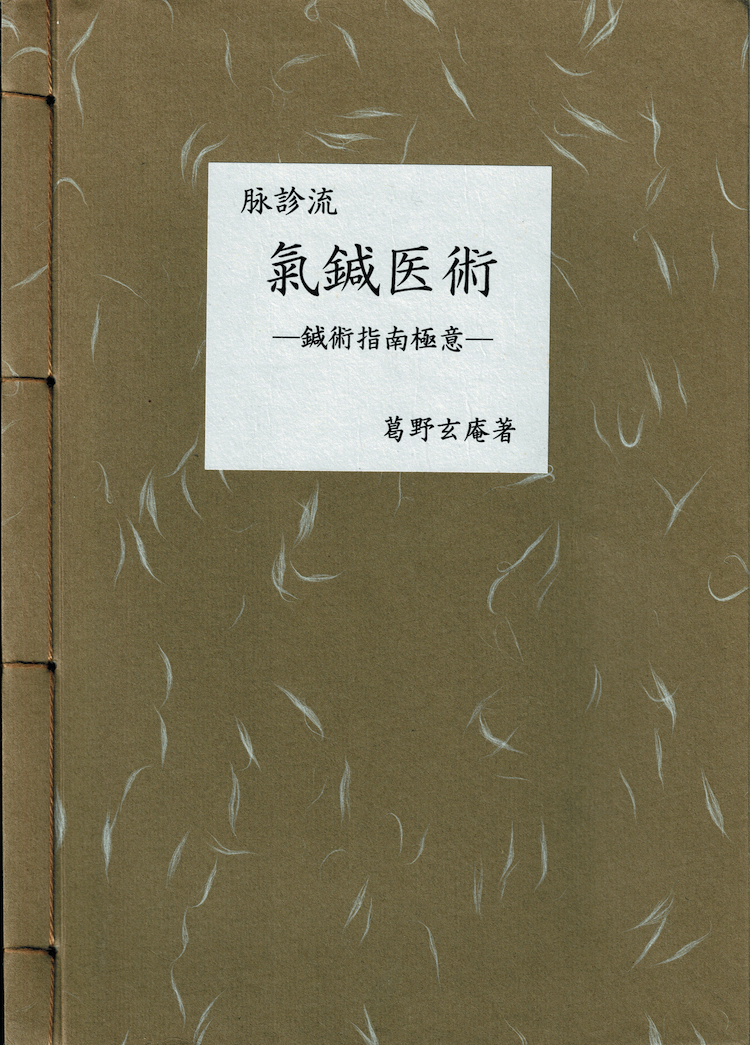

改めて、葛野玄庵代表による氣鍼医術鍼術指南極意の最初のページをご紹介いたします。

ー 鍼灸師の真の姿「鍼風(しんぷう)」を磨くために ー

薩摩の国に「示現流」という剣術がある。樫の木に木刀を何千、何万回と、上段の構えから振り下ろす鍛錬をするという。

そして、その鍛えられた実力は、戦場で敵将を兜ごと真っ二つにしたと言われている。

鍛錬の鍛とは千日の行をいい、錬とは万日の行を意味する。

すなわち、鍼灸術における奥深い治療実力「鍼風」は、単純とも思える手技動作の中に、全ての要素が包括されている事を確信し、鍛錬することでそれは獲得される。

換言するに、はり医術としての治療実力「鍼風」は、繰り返しの稽古により鍛え抜かれたものに与えられるのである。

本書の内容はまさに「示現流」に似て、病苦を真っ二つにできる治療実力「鍼風」の涵養を目的とした「はり医術」の指南書である。